Ce que veut vraiment dire l'expression - si répandue! - « Du coup... »

Vous savez sans doute déjà que l'expression « du coup... » est très-très populaire en France.

Et qu'elle est de plus en plus répandue au Québec.

Pourtant, l'Académie française a publié une mise en garde contre son utilisation à tout propos.

Voici ce que cet organisme en dit : [...]

Vous recherchez un gabarit de lettre?

Êtes-vous à la recherche d'un gabarit :

- de lettre d'invitation, de convocation ou de remerciements?

- d'avis de convocation, d'ordre du jour, de compte rendu ou de procès-verbal?

- de note de service, de communiqué ou de curriculum vitae?

Si oui, l'Office québécois de la langue française (OQLF) vous propose [...]

«Ne le prenez pas personnel, mais il me semble que vous dormez au gaz.»

Au comptoir d'une boutique de téléphonie, une personne vous chuchote à l'oreille :

‒ « Ne le prenez pas personnel, mais il me semble que vous dormez au gaz. De toute évidence, vous n’êtes pas familier avec les cellulaires. Suivez mon conseil : ne laissez pas le vendeur vous tordre le bras... Car, ultimement, c’est vous qui devrez faire face à la musique et défrayer les dépenses chaque mois. »

‒ « Vous avez un bon point ! »

Selon vous, combien y a-t-il de formes fautives (anglicisme, calque et pléonasme) dans cet échange? Corrigez celles que vous trouverez.

Qu'ont en commun «Laval», «sexes» et «rêver»?

Ce sont des palindromes comme ici, été, gag, coloc ou radar.

Euh... Mais encore? Un palindrome est un mot ou une phrase qui...

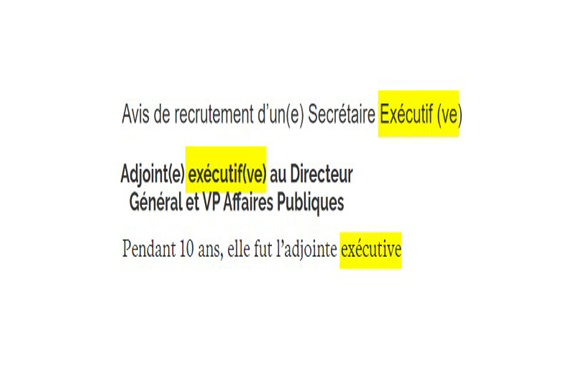

« Secrétaire exécutive » : anglicisme ou pas?

Les termes « secrétaire exécutive » ou « adjoint exécutif » continuent d'être fréquemment utilisés dans les annonces d'offres d'emploi ou dans les médias.

Est-ce que ça signifie que cette formulation est maintenant acceptée en français écrit? [...]